2021年02月19日

寄付金つき自販機

市では、以前よりこれを維持、保存していくため、ふるさと納税を利用した

寄附金の募集をしています。

このたび、新たに、指定された自動販売機で

買い物をすると、

売上代金の一部が変電所の補修費に充てられる

機械が設置されました。

この自動販売機が置かれた場所は、

桜ヶ丘2丁目にある、市民体育館の2階廊下に1台、

桜が丘市民広場南側の管理棟横に1台あります。

写真は、桜が丘市民広場の自動販売機です。

市民体育館の自動販売機はこれより横幅が広い機種です。

商品の取り出し口の上部に、

変電所の写真と

「代金の一部が保存に活用される」と

説明が書かれたプレートが入っています。

お近くに行く機会があれば、ご利用ください。

2021年02月16日

旧吉岡家住宅の紹介

旧吉岡家住宅は東大和市清水にある。

この屋敷は、画家であった故吉岡堅二画伯が池谷家から、土地、建物を買い取り、住んでいた。かつてこの辺りは農村地帯であり、この屋敷を建築した、池谷藤右衛門は、名主を務めていた。

屋敷全体の景観は名主や富農の屋敷を思わせる、堂々とした構えを持っている。吉岡堅二画伯(以下、「画伯」と呼ぶ)は、「落ち着いた田園生活をしてみたかったので、どっしりとした家を探して、この家に住んだ」と言っている。

画伯は著名な日本画家であり、東京芸術大学教授として教鞭もとり、法隆寺金堂壁画の模写にも携わった。画伯がこの地に転居したのは、昭和19(1944)年8月。東伏見から牛車十数台を連ねて引っ越してきた。建物はそのまま利用し、東伏見から運んだ部材を使い土間をアトリエに改造した。その後、数度に亘り、屋根、土間等の大改修と、主屋の増築、アトリエの整備を行った。画伯は、半世紀近くこの地に住み、平成2年(1990)年、83歳でなくなるまで、日本画の創作活動を行った。

現在、屋敷地は生垣に囲まれ、敷地内には樹木が繁り、広い前庭が配されている。この庭に面して、国登録有形文化財に指定された、主屋兼アトリエ、長屋門、蔵、中門が建っている。広い前庭は、高い樹木に囲まれ、静寂な空間を保ち、四季折々の草花が咲き、多くの野鳥が集まるところであり、これらも又、吉岡堅二の作品のモチーフの一つとなった。敷地面積は約2,528㎡(766坪)である。

主屋(しゅおく)(登録有形文化財)

主屋の建築年数は明らかではないが、明治中期(1890年頃)に建築されたと思われる。建築したのは、池谷藤右衛門で、当時56歳頃であったと思われる。

ここには以前から主屋があったが、火災で焼失し、再建されたのが現在の主屋である。池谷藤右衛門が建築した主屋は、一般的な農家に比べ、贅を尽くしたものであり、高級部材の使用や、装飾が見事であり、現在もそれを見ることができる。

主屋の建築形式は、伝統的な農家によく見られる田の字型の四間取形式で、当初の状態を保持している。入り口の右側には、土間があったが、現在アトリエに改造されている。

今の屋根は、瓦葺き(かわらぶき)であるが、画伯が引っ越してきたときは、茅葺きで二つの煙抜きがあった。

茅葺きから瓦葺きに改造されて、屋根の傾斜が緩やかになった。当初の棟高は約9mあり、今より、2メートル程度高かった。

下屋(げや)が建物の四方にあり、落ち着いたたたずまいとなっている。下屋は現在、鉄板葺きであるが、当初は板葺きであったことが古い写真からうかがえる。主屋の建築年数は明らかではないが、明治中期の建造物と考えられる。画伯の住居後、主屋は何度か改造されている。主な改造時期と内容は以下のとおり。

昭和19(1944)年 転居時に土間をアトリエに改造(アトリエ第一次改造)

昭和30(1955)年頃 茅葺き屋根の煙抜き撤去(屋根第一次改造)

昭和37(1962)~38年 主屋の大改修を次のように行う

茅葺き屋根を瓦屋根に吹き替え(屋根第二次改造)

アトリエの天井かさ上げと明かり取りの新設(アトリエ第二次改造)

2階を造り物置と寝室を設置

玄関のたたきに大理石を敷く

雨戸の内側にガラス戸に入れる

台所と食堂の間に食事を出すためのカウンターを設置

北側に家政婦の部屋及びこれに続く廊下を増築

主屋西側に旧正門を移設して中門とし、坪庭を設置

昭和40年代後半(1970頃)アトリエ脇の寝室増築

ここに注目!

入り口大戸(おおど)

南面の入り口には大戸がある。大戸を開ければ馬を引いたまま屋内に入れる高さや幅を持つ。(高さは209㎝、約7尺)

大戸が閉まっているときは、小さな潜り戸が大戸内に作られており、大戸を開けなくても入れる構造になっている。

これらは、主屋が建築された当初の状況をそのまま保っている。

縁側欄間

主屋のガラス戸の上部に格子欄間がある。

細い格子で作られた美しい意匠である。

この欄間により、雨戸を閉めていても、外部から室内に柔らかな光を取り入れることができる。

切妻破風

母屋の切妻の破風は、白い漆喰と黒木材の組合せが美しい。

臨済宗の禅寺の建築を思いださせる。

下屋桁(げやげた)

下屋の下に丸材で作られた下屋桁がある。無節で継ぎ目の無い杉の丸太材?で作られており、東西方向に長さ8間(約15m)西側に4間(約7m)に及ぶ太い材料である。

南材と西材が交差する部分は、捻竿鯱の技法を使っており、きわめて難しい宮大工の技である。

室内欄間

写真は、西側和室の欄間、 西側和室の欄間及び北側の食堂を区切る欄間は組子による装飾がみられる。

いずれも精密で且つモダンなデザインであり、明治前期から中期の建築物であることが伺われる。

大黒柱

玄関と10畳和室の堺に一抱えもある大黒柱がある。11.7寸(35.5㎝)の大材が使われている。黒光りしており、主屋を強く支えている。

差鴨居

東側の和室と台所、更に南側両方の和室の境にある板戸の上部を支えている差鴨居がある。ここにも大材が使われている。

台所側の方が幅広で、幅15寸(45.5㎝)ある

大理石のたたき

玄関のたたきに白い大理石が敷かれている。イタリア産である。

70㎝×76㎝のサイズで 16枚ある。

食堂の笠

食堂のテーブルの上にある笠は、障子の桟を利用して、画伯が作成した。

和室の板戸引手

南側の二つの和室を仕切る戸板の引手に注目。

西側の部屋から見る戸板には、4つの引手にそれぞれ異なる打ち出しによる絵模様がある。

年代の経過とともに色が薄れてきているが、蝶やトンボの金色部分が残っている。

アトリエ

引っ越し時に土間であったところを、アトリエに改造した。

更にその後、昭和37(1962)年~38年、画伯の創意が反映された

大改修が行なわれた。

この時、天井が高くなり、天窓も作られた。

ここに注目!

大工道具の姿置き

アトリエの東側壁に、画伯愛用の大工道具が「姿置き」で整理されている。

姿置きにすることで、必要なものがすぐに取り出しやすく、

又使いかけの道具がわかるようになっている。

長屋門(登録有形文化財)

長屋門

長屋門

木造、平屋建て、寄棟造り、桟瓦葺き

この長屋門が吉岡家に建てられたのは、昭和37(1962)年~昭和38年の主屋改修時である。

東村山市の大工棟梁が、他所にあった解体した長屋門の部材を持っていたので、これら部材を一部に用いて再建された。

解体されていた長屋門は、いつ、どこに建てられていたかは残念ですが明確ではありません。

ここに注目!

乳鋲 (にゅうびょう ・ちびょう)

乳鋲は門扉などに使われる装飾金具で、乳房をかたどったような、飾り鋲を言う。

乳鋲は武骨な門に柔らかさを出すために、更には子孫繁栄を願う意味がある。

旧吉岡家には左右の門扉と潜戸に全部で8個付いている。

表 札

画伯が自ら書いた表札が掲げられている。

日本画の画材である胡粉(ごふん)を使い白塗し、その上から墨で「吉岡」と書いている。

敷 石

足元を見ると、花崗岩の敷石が綺麗に並んでいる。

この石は東京都内を走っていた路面電車の都電が使っていたもので、昭和40年代に敷設された。

全部で150枚ほどある。

北側和室

長屋門の北側の和室は、画伯が法隆寺金堂壁画を模写する際、アトリエとしても使われた。

助手として、模写の手伝いをした芸大生の生徒達は、帰宅が遅くなると、ここで食事をし、宿泊したそうです。

蔵(登録有形文化財)

木造、2階建て、切妻造り、鉄板瓦葺き、

間口4m54㎝(約2.5間)、奥行7m28㎝(約4間)面積33.05㎡(約10坪)

旧吉岡家の蔵の形態は、置屋根で出入口と窓の開口部に観音開きの防火戸が見られる。

置屋根は、武蔵野や多摩地区でよく見られる形式である。

蔵の内部は二階建てで、板張りである。

蔵の建築時期は、明治17年頃に土蔵として建てられたが、その後外壁をモルタル木造に改修している。改修の時期は明確な資料がなく不明であるが、おそらく、大正12(1923)年の関東大震災以後昭和戦前期の間に外壁が崩れたので改修したと考えられる。

改修方法は、伝統的な土蔵の形式を基にした土壁の改修例で、木材軸部の柱、梁の保存状況も良い。外壁はモルタル洗い出し仕上げで、石積みの目地が施され、石蔵風の外観となっている。農村地帯にも近代的な工法が見られる例として注目できる。

画伯はこの蔵をアトリエに改造することを考えていた。

「二階の床を取り外して、南面の壁面を全面ガラス張りにして、その前に広々とした大谷石のテラスを張り出し、その先に長方形の池を掘る。月の夜など、水に反射する光が天井にキラキラと波紋を描いてくれるかも知れない。」 更に 「蔵の周囲に樫の老樹が取りまいているので、冬の陽は室内へ面白い影を描いてくれるかも知れない」と、月刊誌に投稿している。

ここに注目!

切妻の文字

正面の切妻部分に「山藤」の紋章が描かれている。

これは、この屋敷の元の持ち主が池谷藤右衛門であったことの痕跡である。

中門(ちゅうもん)(登録有形文化財)

木造、平屋建て、切妻造り、鉄板葺き(棟のみ瓦積み)

吉岡家の中門の形式は、支柱の上に切妻屋根を乗せ、添え柱のついた棟門(むねもん)である。こぶりであるが、瀟洒(しょうしゃ)な外観を持っている。

この門は、かつて表門として使われていたが、昭和37(1962)年~

38(1963)年の主屋改修時に、表門に長屋門が設けられたので、この場所に移された。

この門が表門として作られた時期は、明治期から昭和戦前期と考えられるが、屋根裏の化粧版がベニヤ板であることから、旧材と新材による移築であったと思われる。

ここに注目!

屋根のむくり

屋根は、ゆるい丸みを持たせた、“起り(むくり)屋根”の構造をしている。

建築物の多くは、直線で作られることが多いので、屋根に丸みを持たせることにより、

全体的に柔らかさをだすことができる。

2021年01月23日

企画展示「ひなまつり」

博物館に寄贈いただいたひな人形と、「布あそび ぱれっと」の皆さんが手作りしたつるし飾りを展示します。

- 会期 令和3年2月13日(土曜日)~3月3日(水曜日)

- 時間 午前9時から午後5時

- 期間中の休館日 2月15日(月曜日)・22日(月曜日)・24日(水曜日)・3月1日(月曜日)

- 場所 郷土博物館1階企画展示室

- 観覧料 無料

手芸講座「おひなさまを作ろう」

「布あそびぱれっと」の指導でうさぎのひな人形を作ってみましょう。ご都合の良い日を選んで、お申し込みください。

- 日時 2月13日(土曜日)・14日(日曜日)・20日(土曜日)・21日(日曜日)午後1時30分から(約2時間)※4回とも同じ内容です。

- 申込み 事前にお申込みください。(電話 042-567-4800)※2月2日(火曜日)から受付を開始します。

- 費用 1,000円(材料費)

- 定員 各回10人(申込順)

- 持ち物 裁縫道具

こども工作「ぼくのわたしのおひなさま」

ペットボトルと紙で、自分だけのおひなさまを作ります。

- 日時 2月23日(火曜日・祝日)午後1時30分から(約60分)

- 申込み 事前にお申込みください。(電話 042-567-4800)※2月2日(火曜日)から受付を開始します。

- 参加費 無料

- 定員 10人(申込順)

2020年12月26日

変電所の保存・改修工事

東大和市では、老朽化が進んだ変電所を保存していくための工事を行います。

・工事期間 令和2年9月下旬から令和3年夏まで

・主な内容 壁の剥落を防止し、弾痕を保存するための外壁補修

屋上防水の改修

耐震補強

※これらの工事を、外観に大きな影響が出ないように行います。

また、変電所の保存に向けて、ふるさと納税を引き続き募集しております。詳しくはこちらのページをご覧ください。

変電所の公開について

工事期間中は公開を中止させていただきますので、ご了承ください。

工事終了後の公開日程等は、あらためてご案内いたします。

2020年09月23日

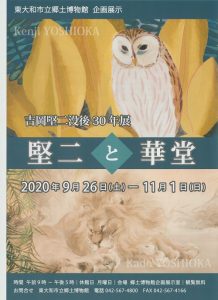

堅二と華堂

東大和ゆかりの日本画家・吉岡堅二は、昭和期の前衛日本画界を牽引した巨匠の一人です。

堅二が10歳の時に42歳で急逝した父・華堂も、狩野派の流れをくむ日本画家として活躍しました。

堅二没後30年の節目に、東大和市で初公開となる華堂・堅二父子の作品を多数紹介いたします。

期間

令和2年9月26日(土曜日)~11月1日(日曜日)

※期間中の休館日は毎週月曜日

郷土博物館の休館日について、くわしくはこちらをご覧ください。

時間

午前9時~午後5時

会場

郷土博物館1階企画展示室

観覧料

無料

関連イベント

講演会

日時:10月18日(日) 午後2時30分から(1時間程度)

会場:郷土博物館1階会議室

講師:吉岡直樹氏(吉岡堅二の孫)

定員:20人(事前申込制:先着順)

はじめて吉岡堅二のご親族をお招きし、堅二の祖父としての一面や、当時の暮らしの様子について、お話をお伺いします。参加無料です。

参加をご希望の方は、郷土博物館までお申込みください。(TEL:042-567-4800)

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、必要な措置を講じて実施します。手の消毒、マスクの着用、検温のご協力をお願いいたします。

※流行状況等により中止または会場が変更となる場合があります。

吉岡堅二の旧宅(旧吉岡家住宅)を公開します。

日時:10月30日(金曜日)~11月1日(日曜日) 午前10時~午後4時(入園は午後3時30分まで)

会場:東大和市清水3丁目779番地

国の登録有形文化財になった「旧吉岡家住宅」の公開をします。公開期間中、主屋内にて吉岡堅二の作品数点を展示します。

事前申込不要、入場無料です。公共交通機関でお越しください。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、必要な措置を講じて実施します。手の消毒、マスクの着用、検温のご協力をお願いいたします。

※流行状況等により中止または縮小して開催する場合があります。

シャトルバスを運行します。

旧吉岡家住宅を公開中の期間(10月30日(金曜日)~11月1日(日曜日))に、郷土博物館~旧吉岡家住宅の間でシャトルバスを運行します。

時間:午前11時から午後3時30分まで

郷土博物館→旧吉岡家住宅:毎時0分発

旧吉岡家住宅→郷土博物館:毎時15分発

※乗車定員に限りがあります。

2020年08月06日

平和市民のつどい YouTube版配信

2019年08月22日

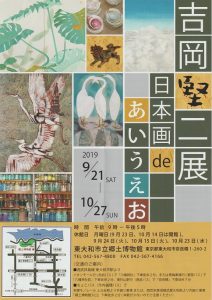

吉岡堅二展 日本画であいうえお

昭和期の前衛日本画を代表する吉岡堅二の展覧会です。

吉岡堅二は明治39年に日本画家・吉岡華堂の次男として生まれました。

昭和19年に大和村(現在の東大和市)へ転居し、亡くなるまでの約半世紀をこの地で過ごし、創作活動にはげみました。

この展覧会では、「あいうえお」の頭文字で始まる吉岡堅二の日本画や、制作に使用した下図、画材、技法が五十音順で紹介されます。

<関連イベント>

●ワークショップ「絵具をつくろう!」

日時:10月14日(祝・月)10:00~約90分

会場:郷土博物館会議室

講師:宮島弘道氏(日本画家・女子美術大学教授)

定員:15人

日本画で使われる絵の具は、鉱石や貝を砕いて作られています。身近にある石や貝でオリジナルの絵の具を作ります。

参加無料

要事前申込(9月1日より受付:042-567-4800)

●箔講座「吉岡作品にみられる箔の技法と効果」

日時:10月14日(祝・月)13:30~約90分

会場:郷土博物館会企画展示室

講師:滝沢具幸氏(日本画家・武蔵野美術大学名誉教授)

金や銀を薄くのばして作られる金属箔。吉岡堅二は金箔や銀箔を作品に多用しています。箔はどのように作品にはりつけて(押して)いるのか、箔押しの実演も交えてお話を伺います。

参加無料、事前申込不要。

●吉岡堅二の旧宅(旧吉岡家住宅)公開

日時:10月25日(金)~10月27日(日)10:00~16:00

会場:東大和市清水3丁目779

国の登録有形文化財になった「旧吉岡家住宅」の公開をします。公開期間中、主屋内にて吉岡堅二の作品数点の展示や、文化財ボランティアによる建物の解説も行います。

入場無料、事前申込不要。